ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ

С.Н. Переходов, профессор; М.И. Васильченко, профессор; М.Д. Дибиров, профессор;

Н.К. Вабищевич, к.м.н.; Н.Н. Хачатрян, к.м.н.

ГКБ № 50

Профилактика послеоперационных раневых осложнений остается одной из актуальных проблем

современной хирургии. Несмотря на различные меры антисептики, периоперационной антибиотико-

профилактики, количество послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений остается на вы-

соких цифрах и достигает 4—17% после срединной лапаротомии, по данным различных авторов [Го-

стищев В.К., 1998, Justinger Ch., 2009, Israelsson L.A., 1996].

Послеоперационные осложнения существенно увеличивают пребывание больных в стационаре.

Среднее увеличение продолжительности пребывания в стационаре на 10 дней приводит к экономиче-

скому ущербу и повышению затрат на лечение послеоперационного осложнения в странах Европы

в среднем на 2 тысячи евро на 1 больного [Plowman R, 2001, Leaper DJ, 2004].

Риск развития послеоперационных осложнений зависит от различных факторов, связанных с состо-

янием больного, микробной обсемененности операционного поля, операционной техники, характером

оперативного вмешательства и т.д.

С целью уменьшения частоты инфекционных послеоперационных осложнений широко исполь-

зуется метод антибиотикопрофилактики, целью которой является создание максимальных концен-

траций антибактериального препарата в тканях к моменту наибольшего интраоперационного за-

грязнения.

Антибиотикопрофилактика используется у больных, которым предполагается оперативное вмеша-

тельство класса II и III, а также класса I, если имеются факторы риска неблагоприятного течения после-

операционного периода.

Оптимальный профиль антибактериального препарата для антибиотикопрофилактики должны ох-

ватывать спектр возбудителей раневой инфекции — Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,

Streptococcus spp, Enterobacteriaceae (E.coli, Proteus spp, Klebsiella spp, анаэробы — при операциях на

толстой кишке, органах малого таза, в области головы и шеи. Таким образом, основными препарата-

ми, используемыми для профилактики, являются цефалоспорины II поколения и защищенные пени-

циллины.

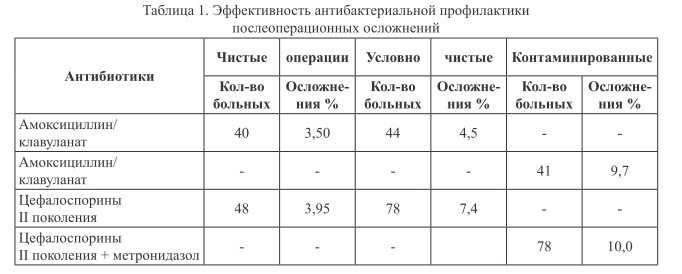

В нашей клинике проведен ретроспективный анализ эффективности различных режимов антибио-

тикопрофилактики при различных операциях. Таблица 1.

Хотя радикальные операции на ободочной кишке относятся к группе контаминированных операций,

эти операции связаны с наиболее высоким риском развития осложнений в связи с высокой контамина-

цией во время операции, инфицированием брюшной полости при кишечной непроходимости и пери-

фокальном воспалении. Кроме того, осложнения, развившиеся в послеоперационном периоде, имеют

жизнеугрожаюший характер. В связи с этим, адекватная антибактериальная профилактика и терапия

имеют важное значение. Стандартная антибиотикопрофилактика, используемая при контаминирован-

ных операциях, неадекватна. Для профилактики инфекционных осложнений при 46 колоректальных

операциях положительные результаты получены при использовании карбапенема I поколения — эрта-

пенема однократно в сутки по 1 г внутривенно.

Таким образом, периоперационная антибиотикопрофилактика позволяет уменьшить количество ин-

фекционных послеоперационных осложнений. Однако количество их, тем не менее, остается высоким,

особенно в группах больных, которым выполнены контаминированные операции. Не всегда удается

достичь оптимальной концентрации антибиотика в тканях со сниженной перфузией. Кроме того, часть

осложнений развивается в отдаленном периоде, после выписки больного из стационара. В поисках

средств снижения частоты раневых осложнений были созданы нити с антибактериальным покрытием.

Однако использование антибиотиков для покрытия шовного материала, безусловно, связано с риском

нарастающей антибиотикорезистентности. Более перспективным представляется направление с ис-

пользованием нитей с антисептическим покрытием для снижения числа послеоперационных осложне-

ний.

Под нашим наблюдением находилось 133 больных, которым выполнены условно-чистые операции

на желудке, двенадцатиперстной кишке, поджелудочной железе и ободочной кишке. Больные были

распределены в 2 группы. Основную группу составили 65 больных, которым были выполнены услов-

но-чистые операции на желудочно-кишечном тракте с использованием рассасывающегося шовного ма-

териала с антисептическим покрытием для наложения желудочных и кишечных швов и ушивания пе-

редней брюшной стенки. Выявлены статистически достоверные различия в количестве

послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений. Послеоперационные осложнения возникли

у 8 больных в основной и у 22 больных в контрольной группе. Отмечены существенные различия

в длительности пребывания больных в ОРИТ в послеоперационном периоде при развитии осложне-

ний: в группе с неосложненным течением послеоперационного периода койко-день составил 3,250 при

среднеквадратичном отклонении в процентах 0,707. В группе с осложненным течением статистически

значимое удлинение пребывания больного в реанимационном отделении — 4,471 (среднеквадратичное

отклонение — 6,760).

Профилактика послеоперационных осложнений в абдоминальной хирургии обеспечивается ком-

плексом мероприятий в пред- и послеоперационном периодах в зависимости от класса оперативного

вмешательства, состояния больного и результатов мониторинга резистентности в стационаре.

Источник: infomedfarmdialog.ru